Ginza Ippodo Children’s Day

銀座一穂堂の端午の節句

端午の節句とは?

端午の節句は、日本の五節句のひとつで、5月5日に男児の健やかな成長と幸福を願う行事です。現在では「こどもの日」として広く祝われています。

この節句の起源は中国にあり、古くは5月初めの午(うま)の日に邪気を払う風習がありました。日本には奈良時代に伝わり、平安時代には宮中行事の一環として行われるようになりました。武家社会の発展とともに、男子の成長と武運を祈る行事へと変化し、鎧や兜を飾る風習が定着しました。

こいのぼり

こいのぼりは、中国の「登竜門」の伝説に基づいています。鯉が激流をのぼり龍になることから、「逆境に負けず立派に成長するように」という願いを込めて掲げられます。

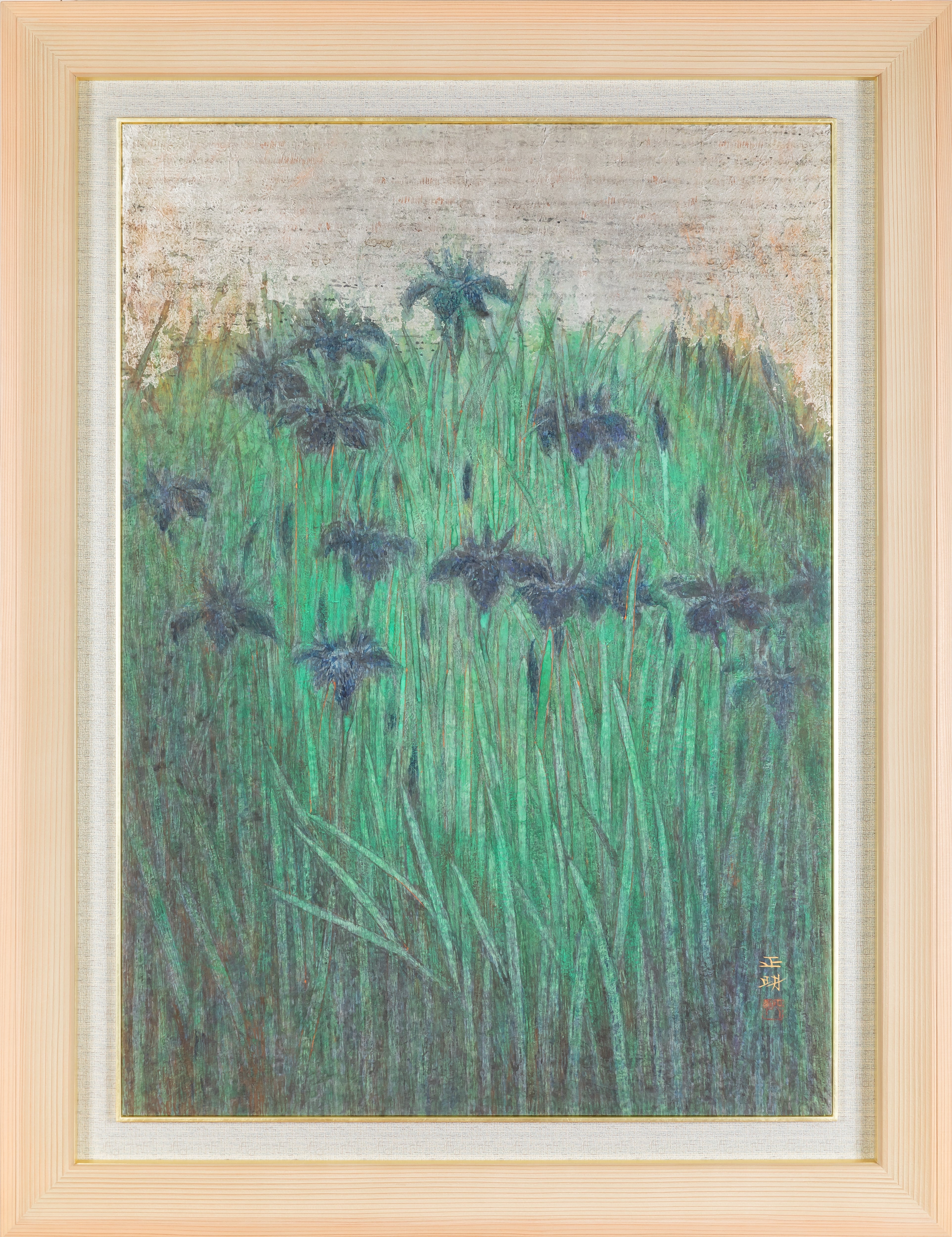

菖蒲(しょうぶ)

菖蒲(しょうぶ)は、葉の形が剣に似ていることから、古くより魔除けの力があるとされました。また、「尚武(しょうぶ)」「勝負」の音に通じることから、武家では特に重要視されていました。

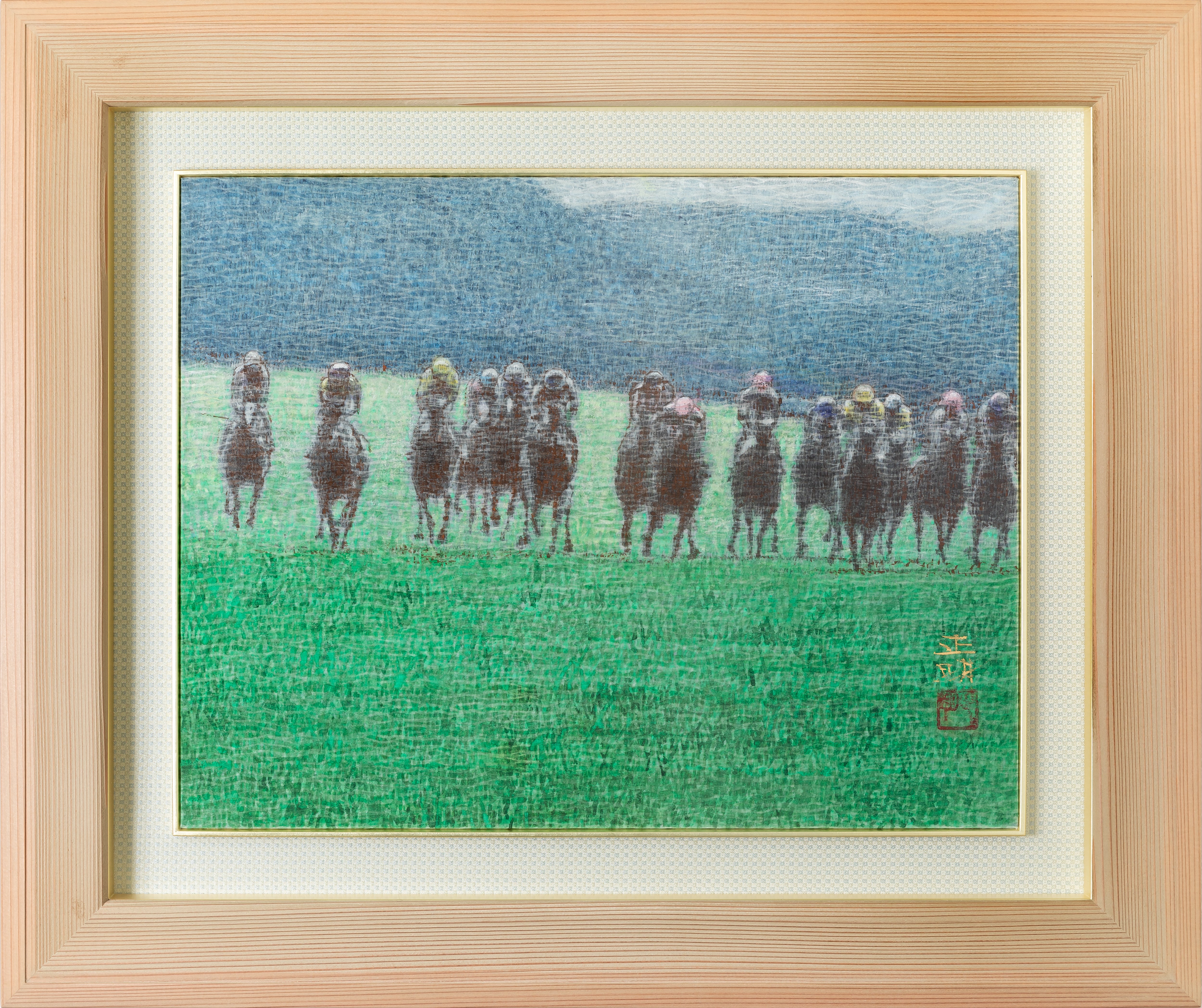

比べ馬と端午の節句の関係

端午の節句と深い関わりがあるのが、比べ馬(くらべうま)です。これは平安時代から続く競馬の儀式で、特に京都・上賀茂神社で5月5日に行われる「賀茂競馬(かもくらべうま)」が有名です。

比べ馬は、端午の節句に武士の馬術を鍛錬する儀式として発展し、戦国時代には武家社会に定着しました。

2頭の馬が走り、勝敗は神意によって決まります。

この際、左側に配置された馬を「左馬(ひだりうま)」と呼び、左馬が勝利した際には縁起が良いとされています。

来年には午年も控えております。銀座一穂堂では季節の移り変わりとともに作品をご案内しております。ぜひ引き続きお楽しみいただければと思います。

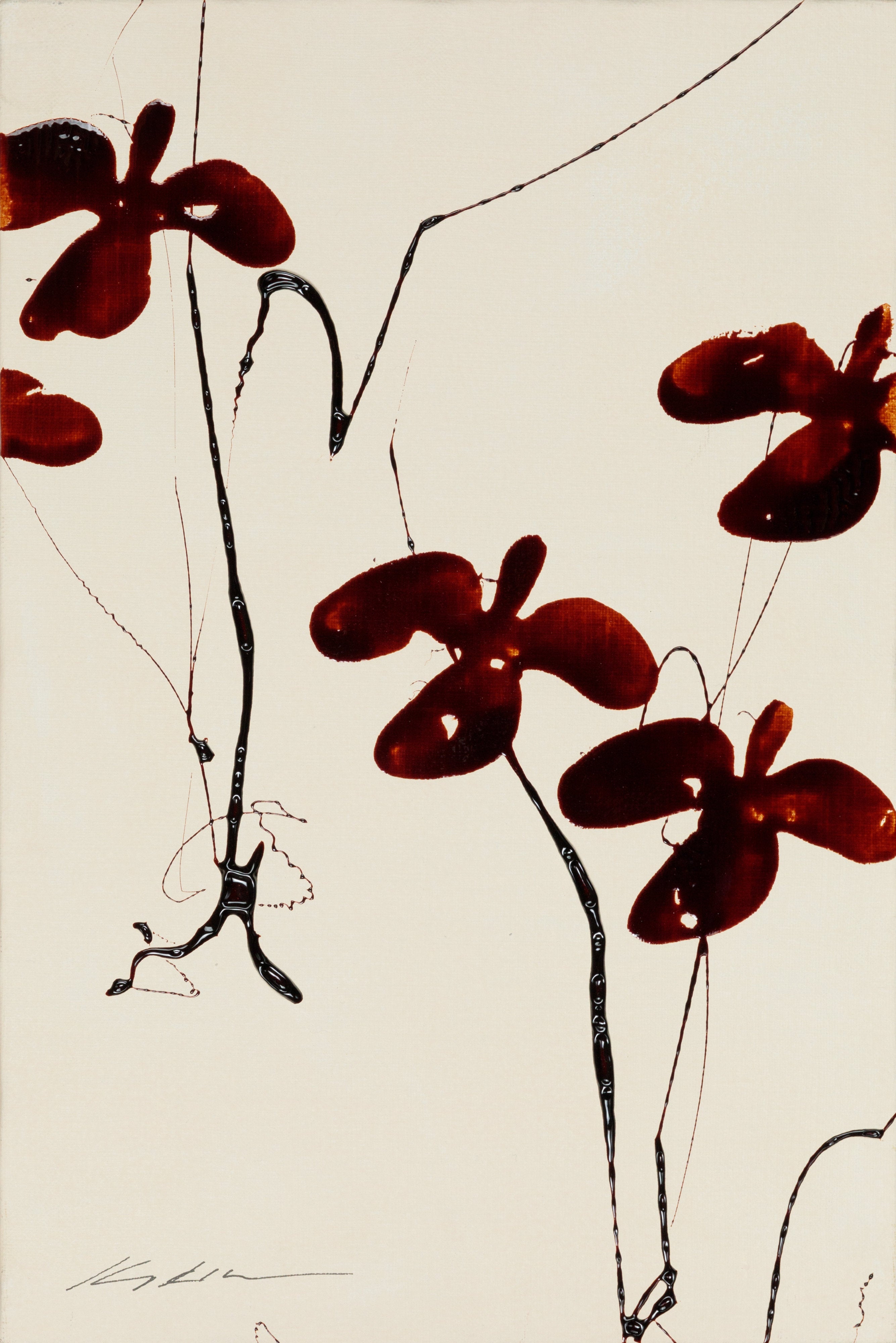

Collection

銀座一穂堂の端午の節句一覧

本サイトでは販売終了をしている作品についてもご参考に掲載しております。

ご購入希望の方は作品ページのお問い合わせボタンよりお問い合わせください。