冨長 敦也

冨長敦也展 "Sphere"

2012年4月19日〜6月9日

展览

展会风景

石は地中にあり地上の光をもとめ、私たちに触れられることを待っている

冨長 敦也

「それは形ではなくて盤跡であった。」

冨長敦也にとって石とは、形を彫りだすことではなく、己を自然のなかに刻み込み、石と交わることである。石は素材ではなくパートナーであり、己と石とが出会う場所に副長の「聖跡」が生まれる。それは自然への応答であり、契約であり、一人のアシスタントも使うこと無く、最初から最後まですべて自らの手で彫り上げられる。

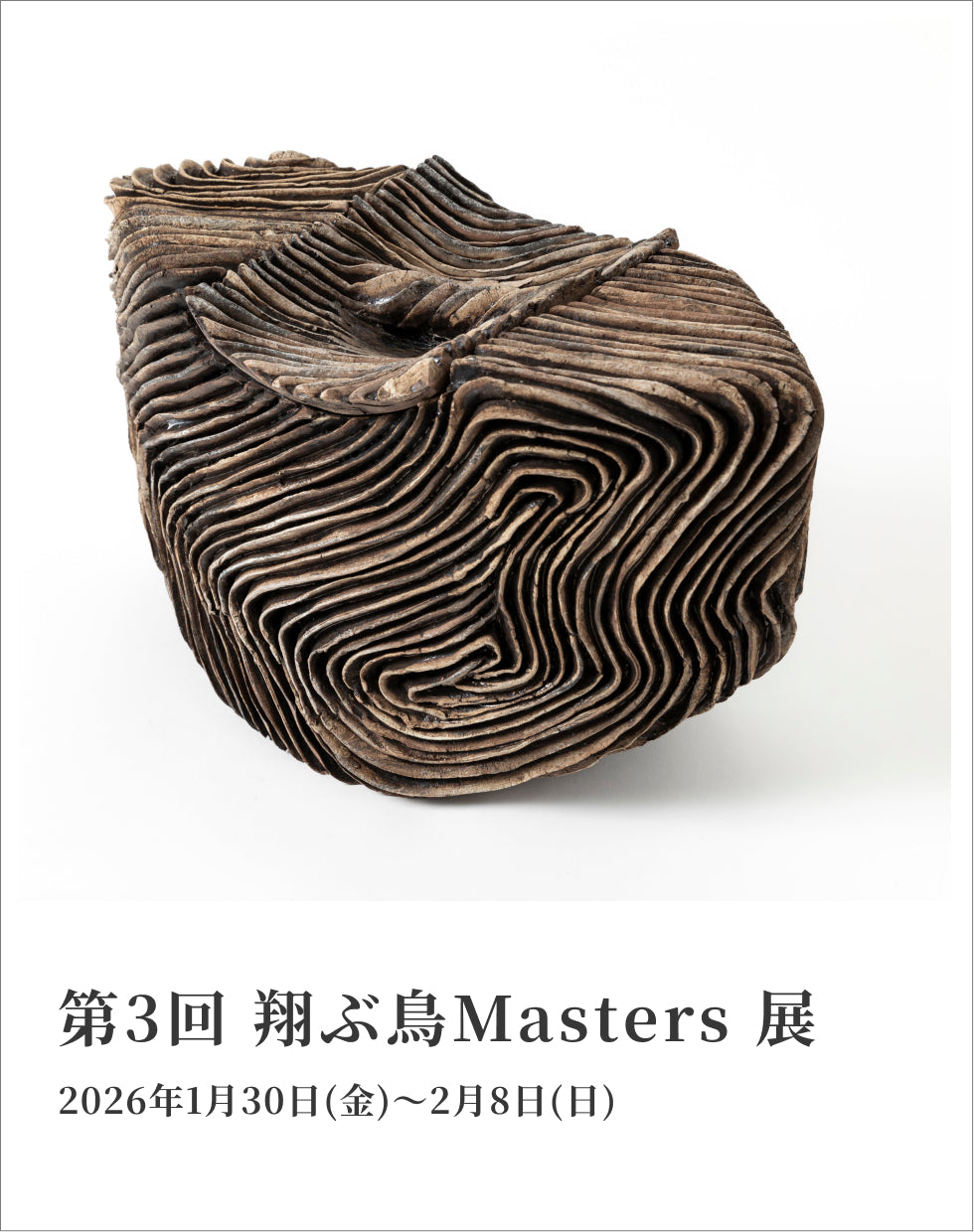

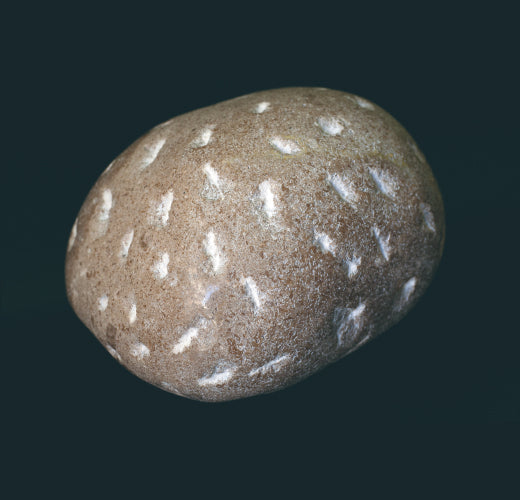

4年前の展覧会では、天に向かって「石を立てる」ような人型の立像シリーズNinguen'(人間)を発表したが、本展では2011年より創り始めた大地へ「石を転がす」べく球体や方体をした"Sphere”を発表する。「柱は男性であり球は女性である。両方でひとつの世界である。」それらは、掌で抱えられるほど小さく、果実や種のような形をしており、どこが上とも下とも分からない、見る角度によって表情を変える歪な動きをもっている。白を基調としたトラバーチンや大理石は、角がとれた流線型をしており有機的である。

リチャード・ロング(Richard Long:b.1945 )が野原を歩いて自分の足跡を付けたように、ロジャー・アクリング(Roger Acking : b.1947)が、太陽の光を虫眼鏡で集めて木を焦がしながらドローウィングしたように、冨長にとっても自然とは克服す る対象ではない。それは対話をしながら己と関わる相手である。ここから彼の創作は、完成した造形としての「もの」としてではなく、石を彫り・刻む「こと」としての「発跡」となるのである。

1961年大阪に生まれた冨長は、金沢美術工芸大学、大学院で彫刻を学んだあと、1986年大阪の石切り場で黒御影石を素材として制作を始める。29歳のとき、夕日を見るとパニックを起こすという時期が3ヶ月続いた。宇宙規模の時間を内在する巨石に囲まれていたからだろうか、夕日は死を暗示する恐怖となって冨長をったのである。しかしあるときから夕日はすーっと体を突き抜けて入って来た。その時が、冨長にとって自然と一体化し石に応答した瞬間であった。石切り場での10年の創作活動を終えて、イタリア・ピエトラサンタへ渡り一年の制作活動へ入るが、 冨長の以後の制作にとって決定的な衝撃を与えたのは、ローマでみた教会の地下のカタコンベ(集合落)であった。それは亡骸を埋めるための痛みがずらっと並んだ石の空間であったが、その表面の盤跡を見た時に、人間が石を彫るという原始的な行為の意味を見て取ったという。「それは形ではなくて壁跡であった。」

この日本とイタリアでの二つのエピソードが、それぞれに富長の制作を語ることになる。つまり自己のなかを夕日が突き抜けたとき、外界と内界とが同じになり自然が自分の身体と一緒になったこと、そしてカタコンベで受けた啓示によって、彫刻が造形のことではなく、自己を刻みこむ「盤跡」になったことである。それ以降トラバーチン石を用いて、古代の石柱を想起させる立像 ”Ninguen”シリーズを制作。1998年京都の山中に工房を構え、その後フランス・ラスコーの壁画と同質の石灰岩を現地で思った。

俳人が旅の道中で詩を読むように、和歌山・熊野の那智の石、東京の都心より出土した石、と訪れる産地の石を彫り、2011年からは大震災の被害を受けた東北の海岸線を廻り、その瓦礫の石に名も無い鎮魂碑を彫っている。それは禅僧・円空が道行く所で木の地蔵を彫ったような、自然と親和した東洋的感覚でもあるだろう。

「人間が彫ったり削ってつけた表面は、自然が風化してできた表面とは明らかに違うという。 僕が石を彫るということは、自分が人間であることの喜びを歌うことである。」

石とは大地であり、石は初めて人類の道具となり 、人は石を積みピラミッドを創り、神殿を建て、大理石で人体を造ってきた。石とのかかわりは人類の創造の歩みの上にあった。しかし近代に入り産業革命がおこり科学が進歩した社会は、人間から石との関係性を奪うことになった。コミュニケーションはデジタル化し、いつでもどこへでも情報を発信できるメディアは、芸術からその重厚さとローカル性を失わせている。今日、一人の人間が一つの石に痕跡を残す「こと(行為)」の意味を問うとき、冨長が石に向かってひたすらにハンマーを振る愚直な姿がある。彼が生み落とす石は、稲妻のように観る者の心に突き抜けてくる。それは人間が人間であることの痛みと歓喜とのないまぜの叫びとなって、観る者を浄化(カタルシス)する。冨長 敦也の盤跡とは、自然と己とが火花を散らす鮮烈な場面であり、自然と人間とを結ぶ証しなのである。

Ippodo Gallery New York

青野 祥子

Atsuya Tominaga

冨長 敦也

1961 年大阪市生まれ。

1984 年

金沢美術工芸大学美術工芸学部美術科彫刻専攻卒業

1986 年

金沢美術工芸大学大学院美術工芸研究科修了

1988 年

大阪中之島緑道彫刻公募にて受賞

1997-98 年

ポーラ美術振興財団在外研修助成によりイタリアにて滞在・制作

一穂堂での主な個展

1994 愛宕山画廊

1997 ざくろ坂ギャラリー

2002 銀座一穂堂サロン

2008 年 Ippodo N.Y.( アメリカ)