松崎融

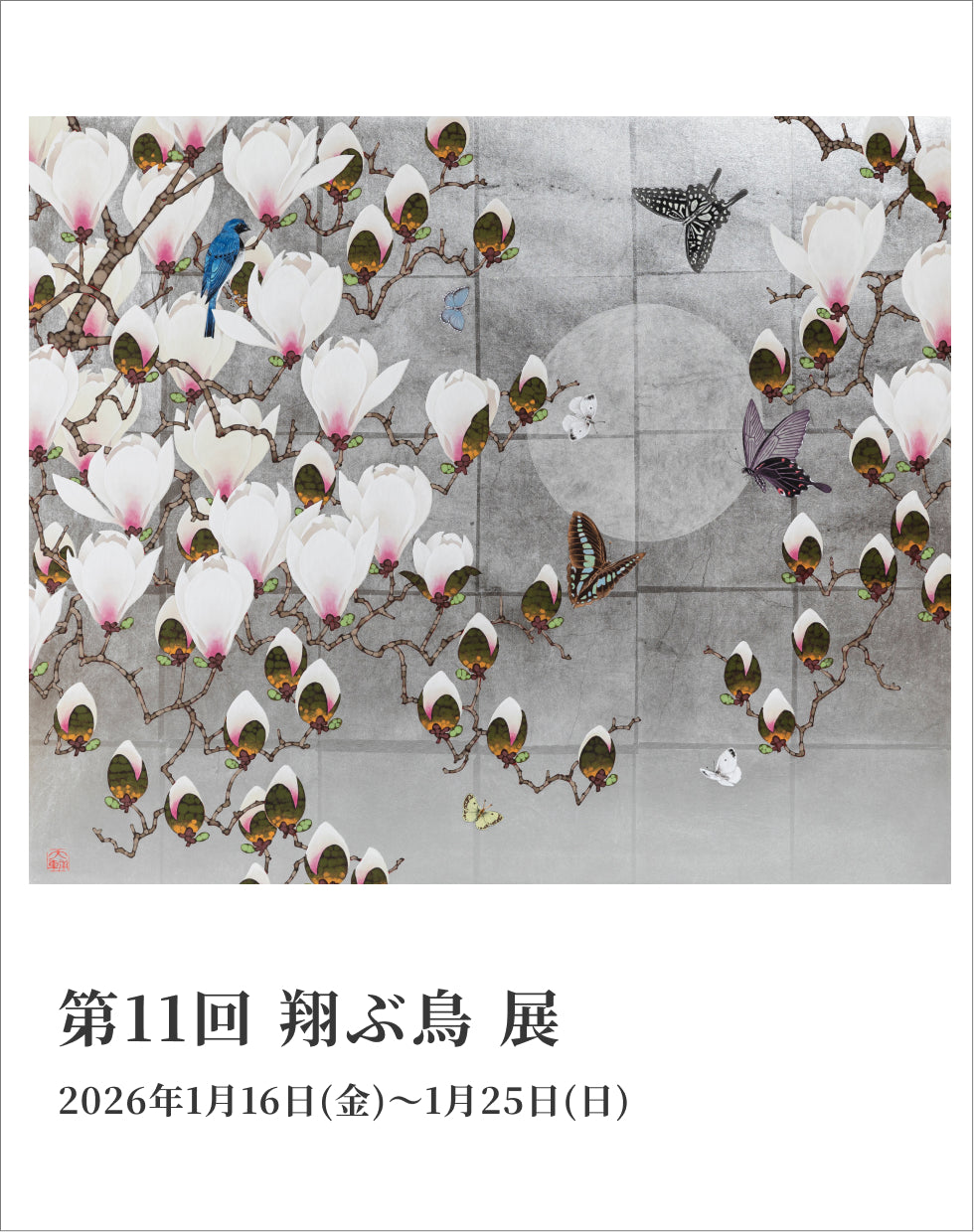

松崎融-お盆の季節の大盆展-

2019年7月12日〜7月20日

Exhibition

展示風景

漆はJAPANと言われ日本の誇る工芸の一つである。

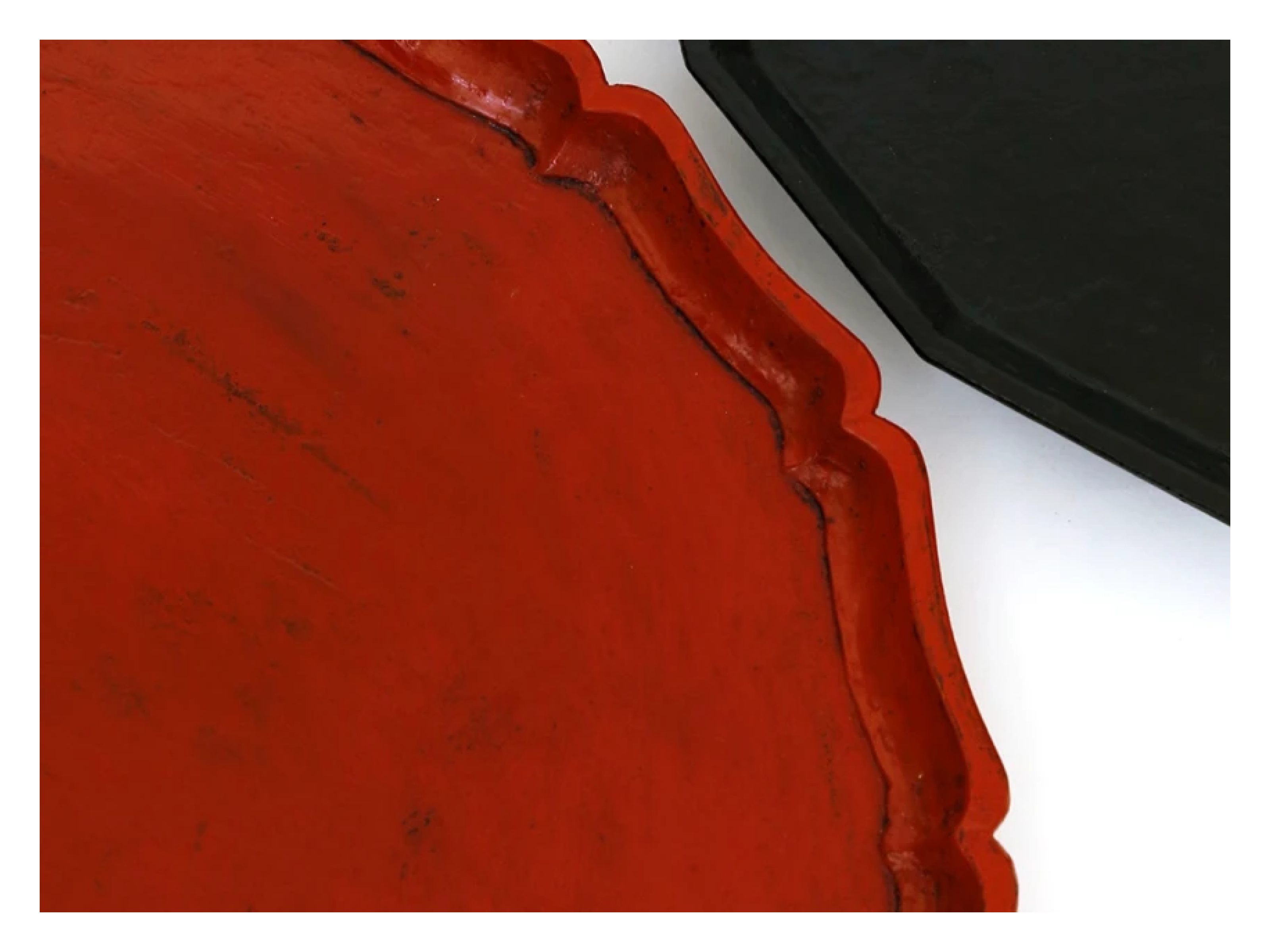

45年前、師も持たず私は木漆工芸の世界に足を踏み入れた。その頃の漆の業界は表面的な美しさを求め過ぎたばかりに、技術を誇るような器を作り、機能性や現代性を失い仕事は細かく分業化されていた。私は原点にもどるべく"一木をくりぬき形を造り 漆を塗る"。漆の強さを前面に出すために漆を塗り重ね技術をシンプルにすることで私自身の想いと個性を出してきた。

私がもの作りとなった背景には日本画家であった父と、3人の心の師がいる。玉川大学創立者の小原國芳先生、洋画家の牛島憲之先生、そして陶芸家の島岡達三先生である。「目標を強く強く念じ願うことにより道が開くこと。静かな表現の中で色を重ねることの強さ。器の大きさ、工芸の奥深さ。」"大道無門"この3人から学び、今の私があると思っている。

今回の一穂堂での展覧会では、大盆に酒や料理をいっぱいのせて、人が集まり絆が生まれればと思いつつ、木を削り、漆を塗った。

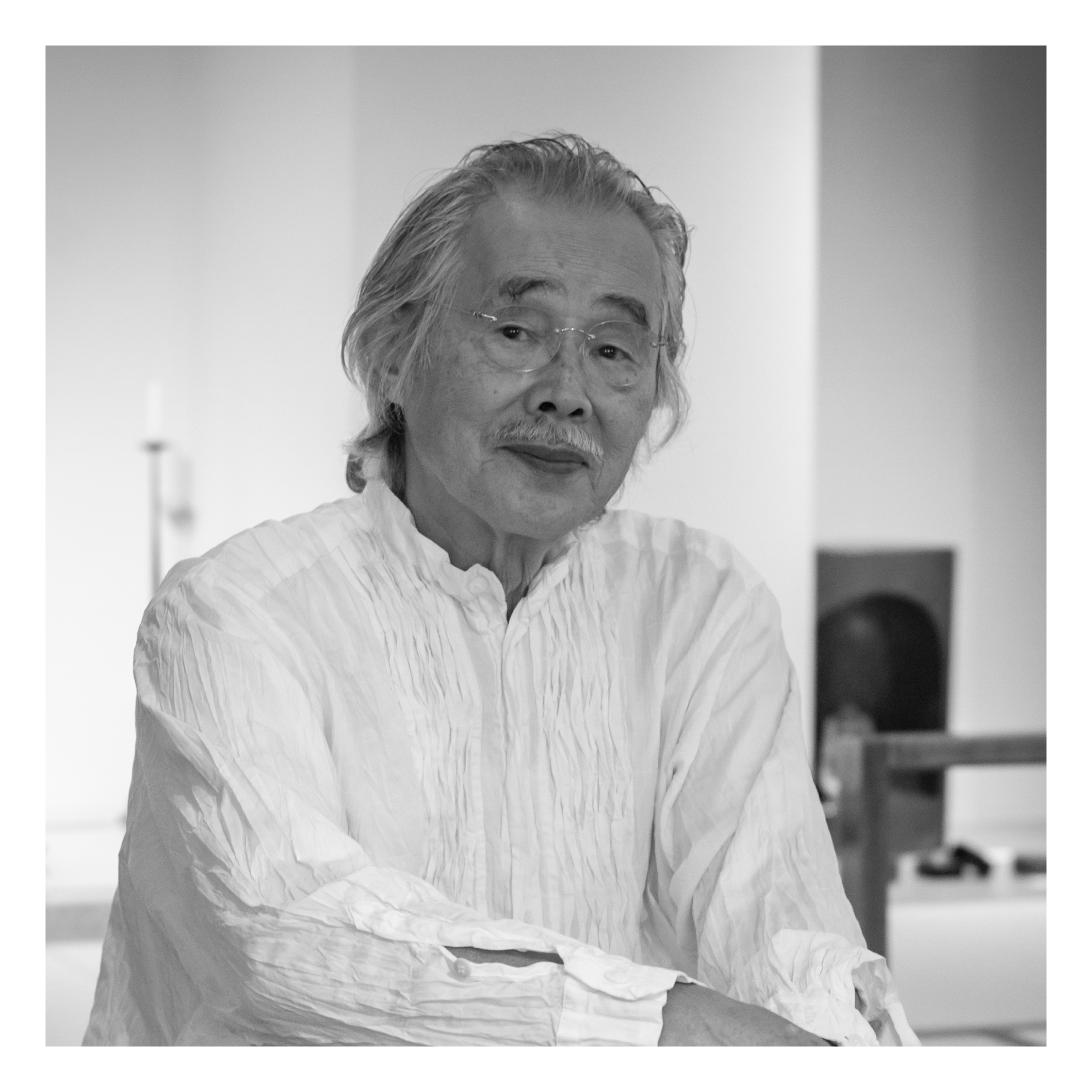

松崎 融

松崎融は幼い頃 野球少年だった。大学を卒業しても野球監督をするほどのスポーツマンで、今でも日々作り続けて 野球のプレーをしているかのようにイキイキと働き 楽しそうに木に向かう。その彼は仕事を始めた頃、師も持たず 我流で作った額、欅の厚い板をただ四角くくり抜き 朱漆をたっぷり塗った。

その額が染織家・故芹沢銈介の目にとまり、板絵やガラス絵が入って一世を風靡した。もう40年以上も前のことである。

現在 国画会工芸部の代表として、浜田庄司や柳宗悦の意志を継ぎ、次世代に「用の美」の機能と形、モノ造りの哲学を伝える使命を担っている。

その松崎融の木工作品は どこかで見たことがあるような懐かしさと 温かさと 荒々しい中に気品が漂い本当に美しい。それは作者のお人柄そのもの。一穂堂のめざす日本人の心、日本人の技や美意識がギュッと詰まっているように思える。

お盆は一年に一度、先祖の精霊をお迎えし供養する期間。そんなお盆に松崎融が40年間作り貯めた大きな大きな盆を一同に集めてみた。この大盆を囲んで人と人が食べ、飲み、話し、笑い……。至福の時が流れますように。

一穂堂 青野 惠子

Tohru Matsuzaki

松崎融

略歴

1944年 東京梅が丘に生れる

1967年 玉川大学文学部卒業

1974年 陶芸家・島岡達三の指導を受ける

1982年 国画会初入選

1983年 国画会新人賞受賞 西武百貨店池袋本店にて初個展

1984年 国画会・会友となる 名古屋名鉄百貨店にて個展

1987年 国画会・会友優作賞受賞

1988年 国画会・会員に推挙される 栃木県茂木町に仕事場を移す

1992年 阪急百貨店梅田店にて個展 以後毎年開催 有楽町阪急百貨店にて兄弟展

1995年 「コンテンポラリージャパニーズクラフト&ジュエリー展」出品 (ロサンゼルス)

2001年 東京「ダニエル・オスト花の祭典」にて ダニエル・オストの花器を担当

2002年 「ミラノ・サローネ2002」内田繁展参加 (イタリア)

2003年 ニューヨーク・メトロポリタン美術館「Oribe展」に出展

2008年 CHANO-YU Shigeru Uchida & 7artists (一穂堂ニューヨーク)

2009年 一穂堂ニューヨークにて個展(以降2012年、2016年)

その他毎年各地にて個展および兄弟展を開催。

Collection

フィラデルフィア美術館(アメリカ)

ミシガン大学美術館(アメリカ)

デトロイト美術館(アメリカ)

シュレスビッヒ郷土美術館 (ドイツ)

栗の木美術館 (長野)