Ginza Ippodo Tanabata Festival

銀座一穂堂の七夕の節句

七夕の節句とは?

七夕の節句は、7月7日に行われる日本の五節句のひとつで、古来より「星祭り」とも呼ばれ、人々が夜空を見上げて天の川に願いを託す、風情ある節句として親しまれてきました。

この節句の起源は中国にあり、その起源は中国の牛飼の青年「彦星」・機織りの女神「織姫」の伝説にあり、日本には奈良時代に伝わりました。

天の川をはさんで年に一度だけ出会うというふたりの物語は、時を経ても人々の心を惹きつけ、短冊に願いごとをしたためる習わしとして今に伝えられています。

七夕にはまた、手習いや裁縫の上達を願う「乞巧奠(きっこうでん)」という風習もあり、「巧(たくみ)を乞(こ)う=手芸や芸事の上達を願う」という意味が込められています。

書や技芸の向上を祈る日としても大切にされてきました。

冷泉家に伝わる乞巧奠の飾りと儀式

京都、冷泉家は、藤原定家を祖とする和歌の家系で、宮中の年中行事や風俗を今に伝えています。

冷泉家では現在も、七夕の夜に伝統的な乞巧奠が再現されています。

主な飾りと道具

五色の短冊

赤、白、青、紫、黄:陰陽五行に基づく配色で、それぞれの色に徳目(仁・義・礼・智・信)を込める意味がありました。子どもたちに人としての道徳や成長を願う象徴ともなっています。

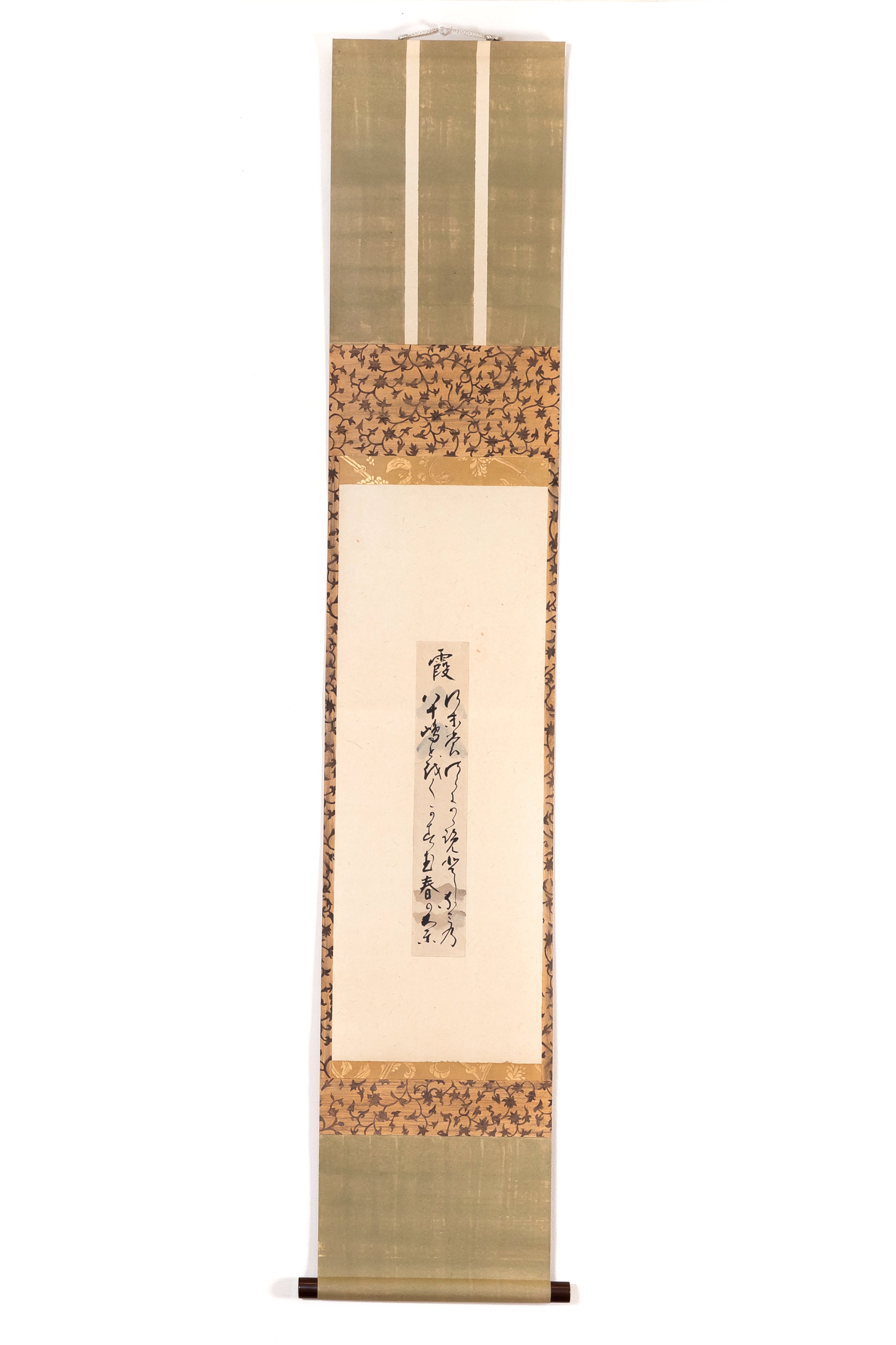

梶の葉

古代から短冊の代わりとして使われていた梶の葉に、墨で和歌を書き、願いを込めます。

書道の上達を祈るための硯・筆も飾られます。芸事を志す人々にとって、七夕は特別な意味を持つ夜です。

琴や笛の演奏

織姫(織女)が機織りの名手であったことから、裁縫・芸事の「巧みさ」を乞う行事が発展しました。

琴や笛など、詩歌管弦の上達を祈念、象徴としてとして置かれます。

銀座一穂堂では季節の移り変わりとともに作品をご案内しております。ぜひ引き続きお楽しみいただければと思います。

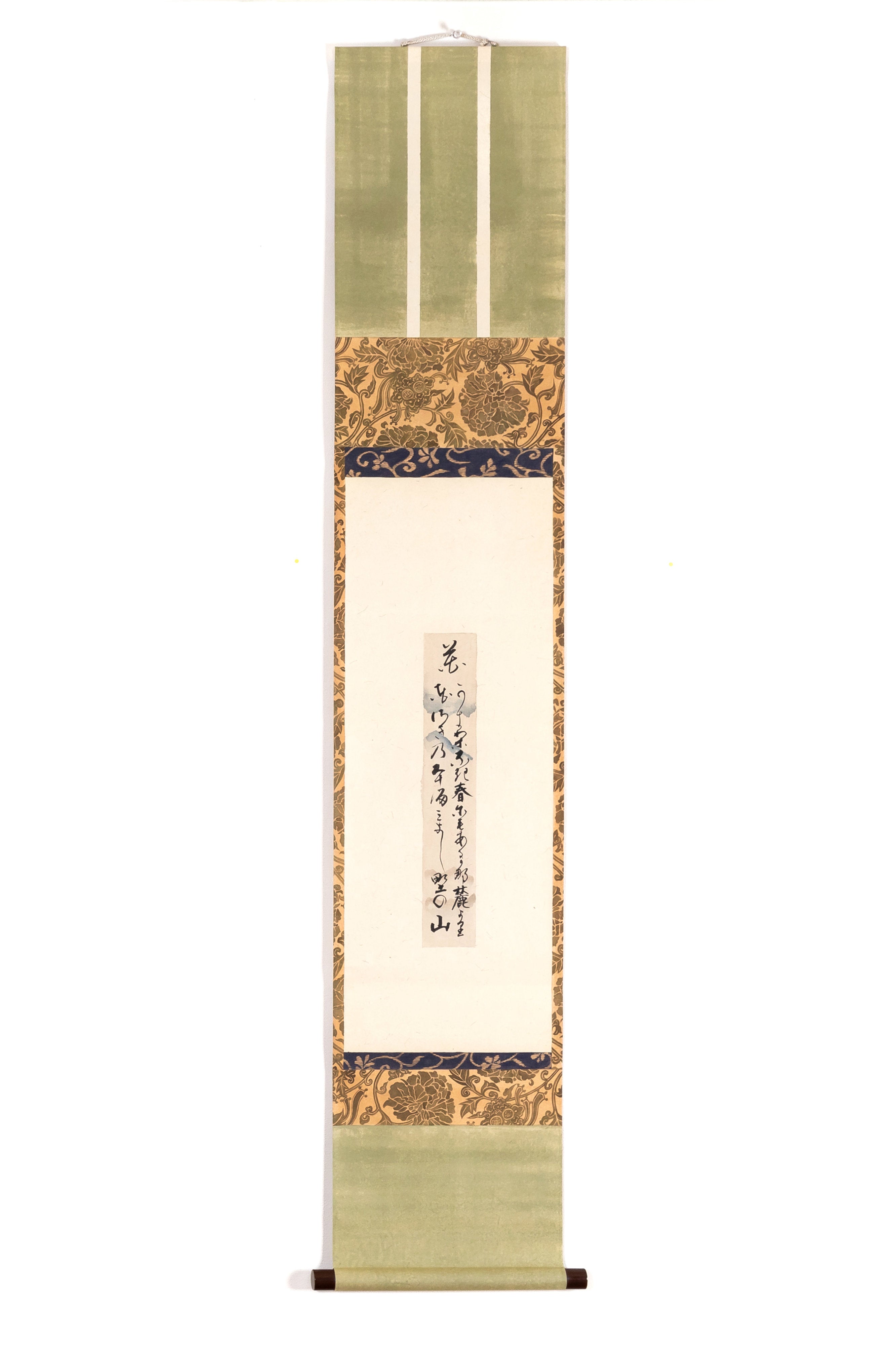

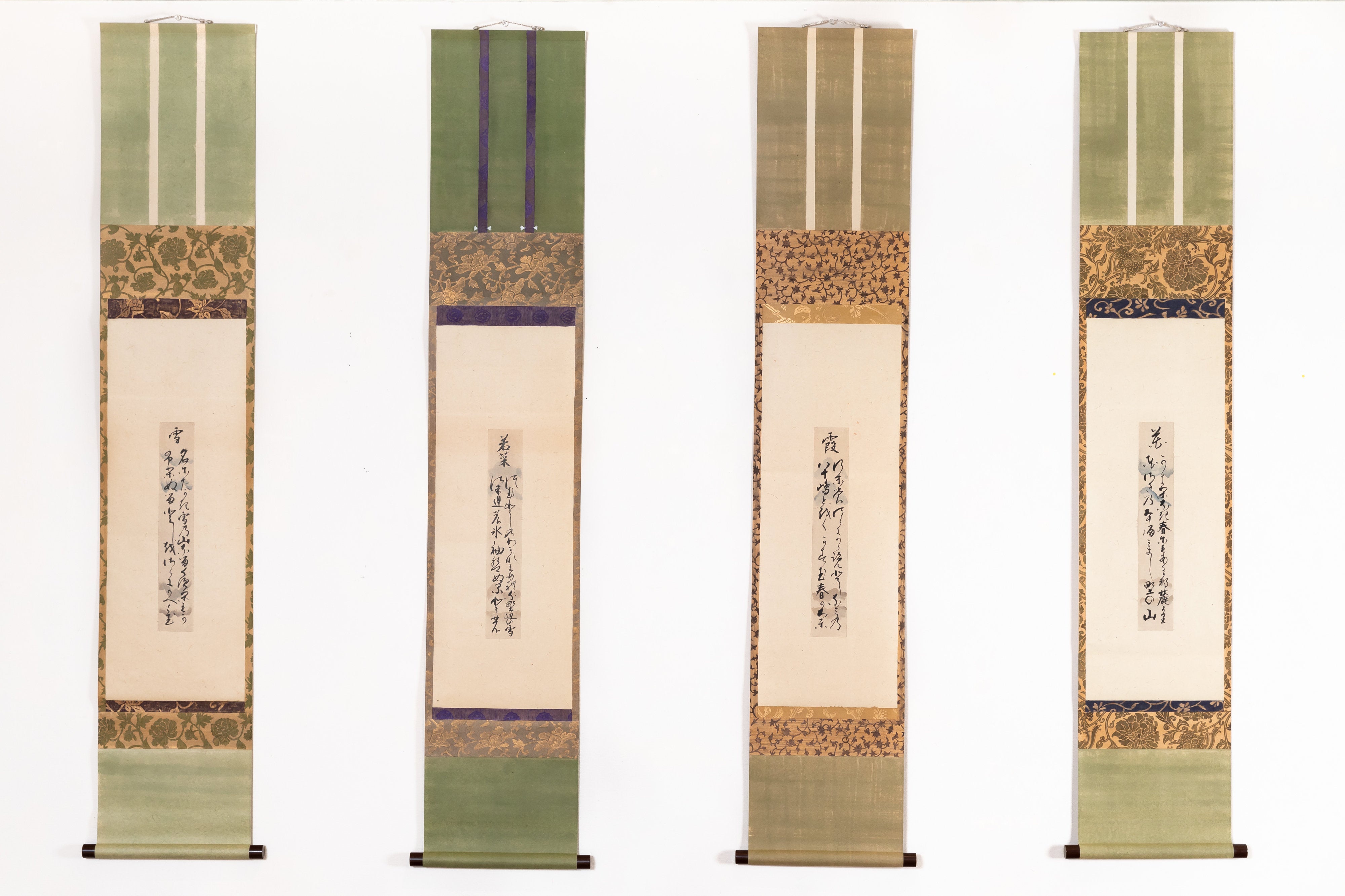

Collection

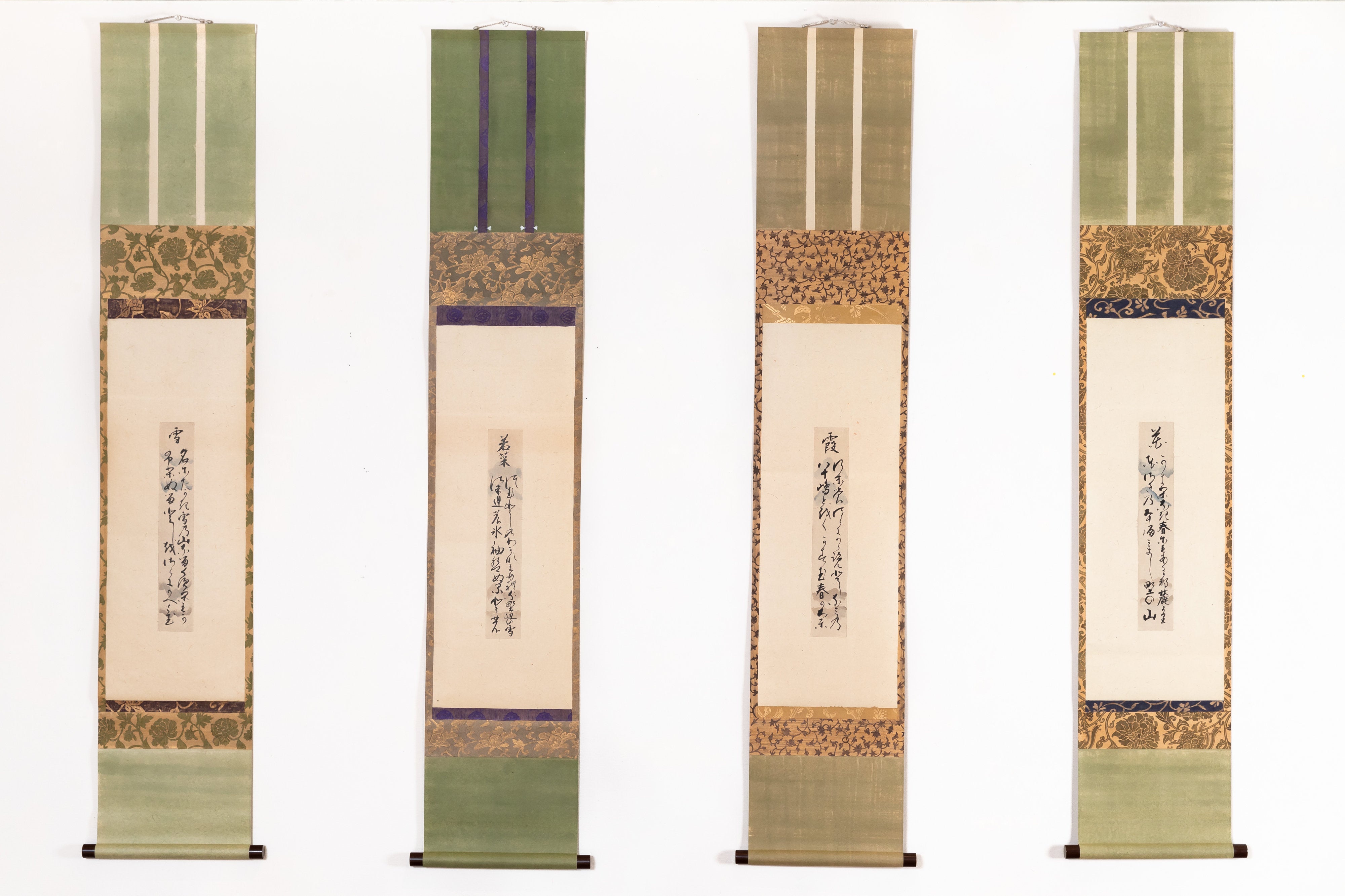

銀座一穂堂の七夕の節句一覧

本サイトでは販売終了をしている作品についてもご参考に掲載しております。

ご購入希望の方は作品ページのお問い合わせボタンよりお問い合わせください。