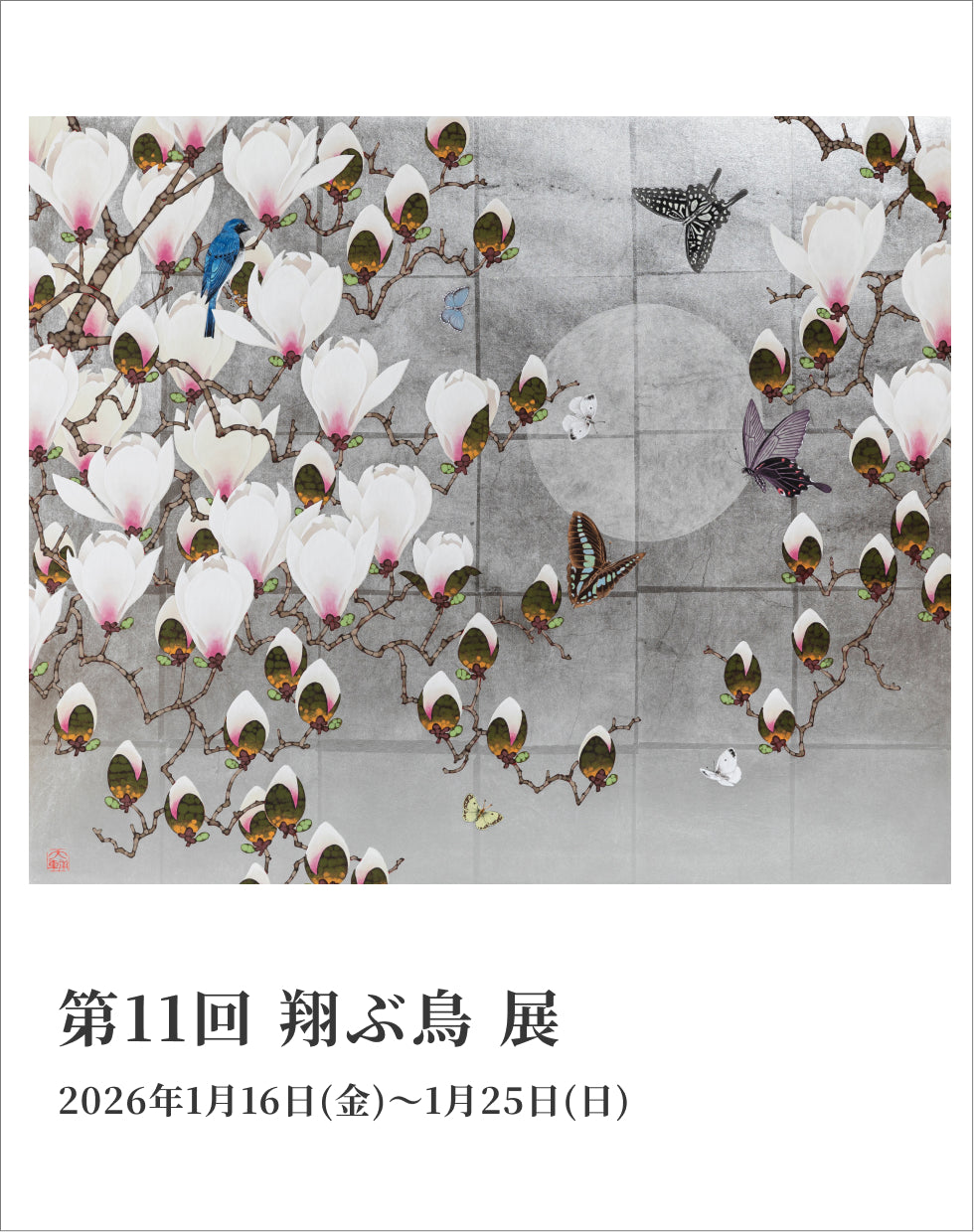

【オンライン展示会】真夏の海と風のコレクション

一穂堂初のオンライン展示会

暑い暑い夏です。

例年なら蝉時雨が騒がしいのにこの夏は彼らも土の中で涼んでいるのでしょうか?

姿が見えませんね。

みなさまはいかがお過ごしでしょうか?

銀座中央通りもオーブンの中に入ったような覚えのない暑さの体感温度です。

この度 一穂堂は 初めての珍しい企画を考えました。

家からも オフィスからも 避暑地からも 外に出たくない人々のために 室内に居ながら

まるでギャラリーでアートや工芸を鑑賞できるバーチャルな展覧会です。

新しい企画ですので システムなど未熟ですが 日本中の(海外も)美しいモノを探して

アーティストと関わり

一穂堂好みのアート工芸の作品を集めてみました。

銀座一穂堂 青野恵子

真夏の海と風のコレクション

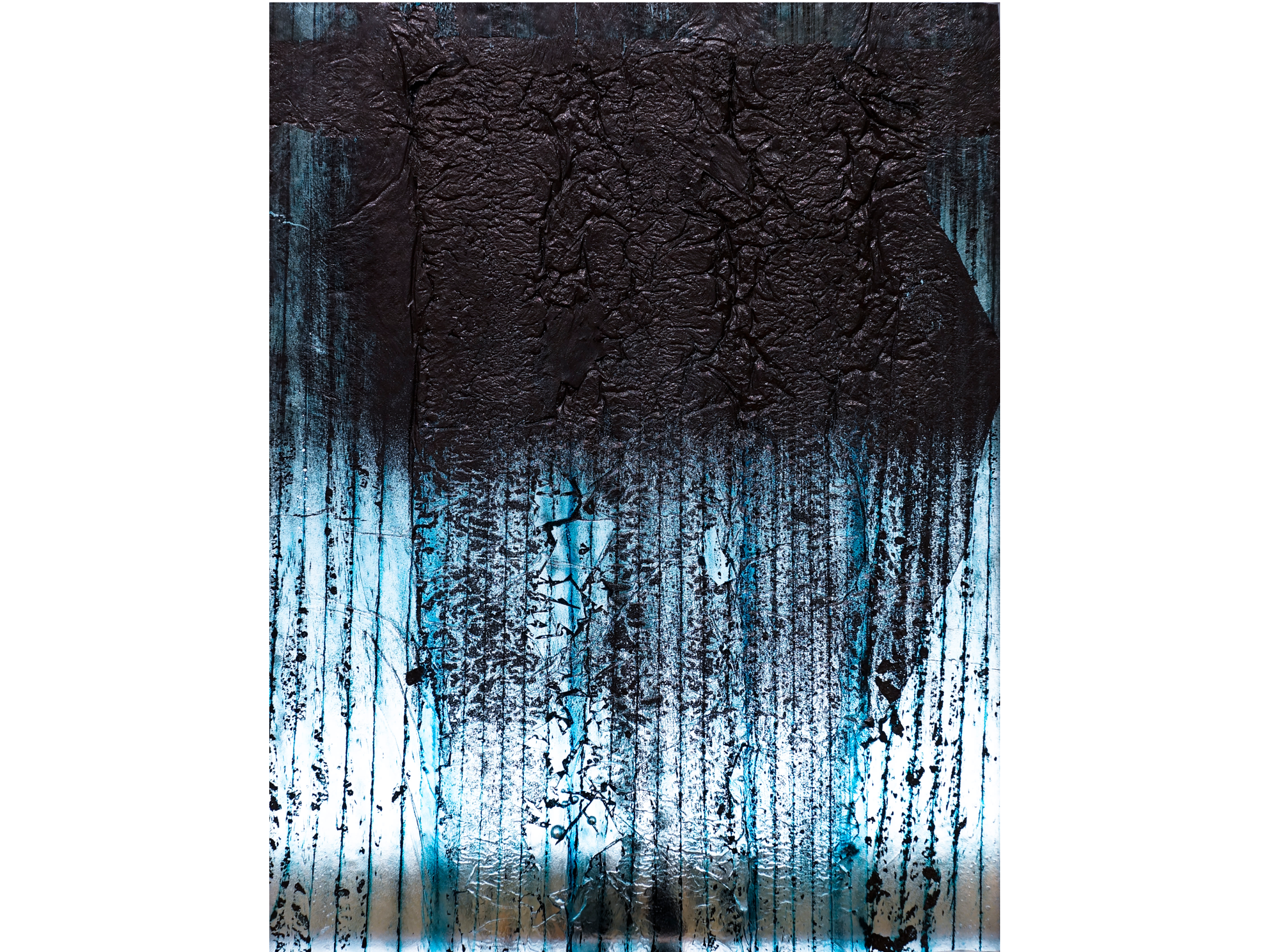

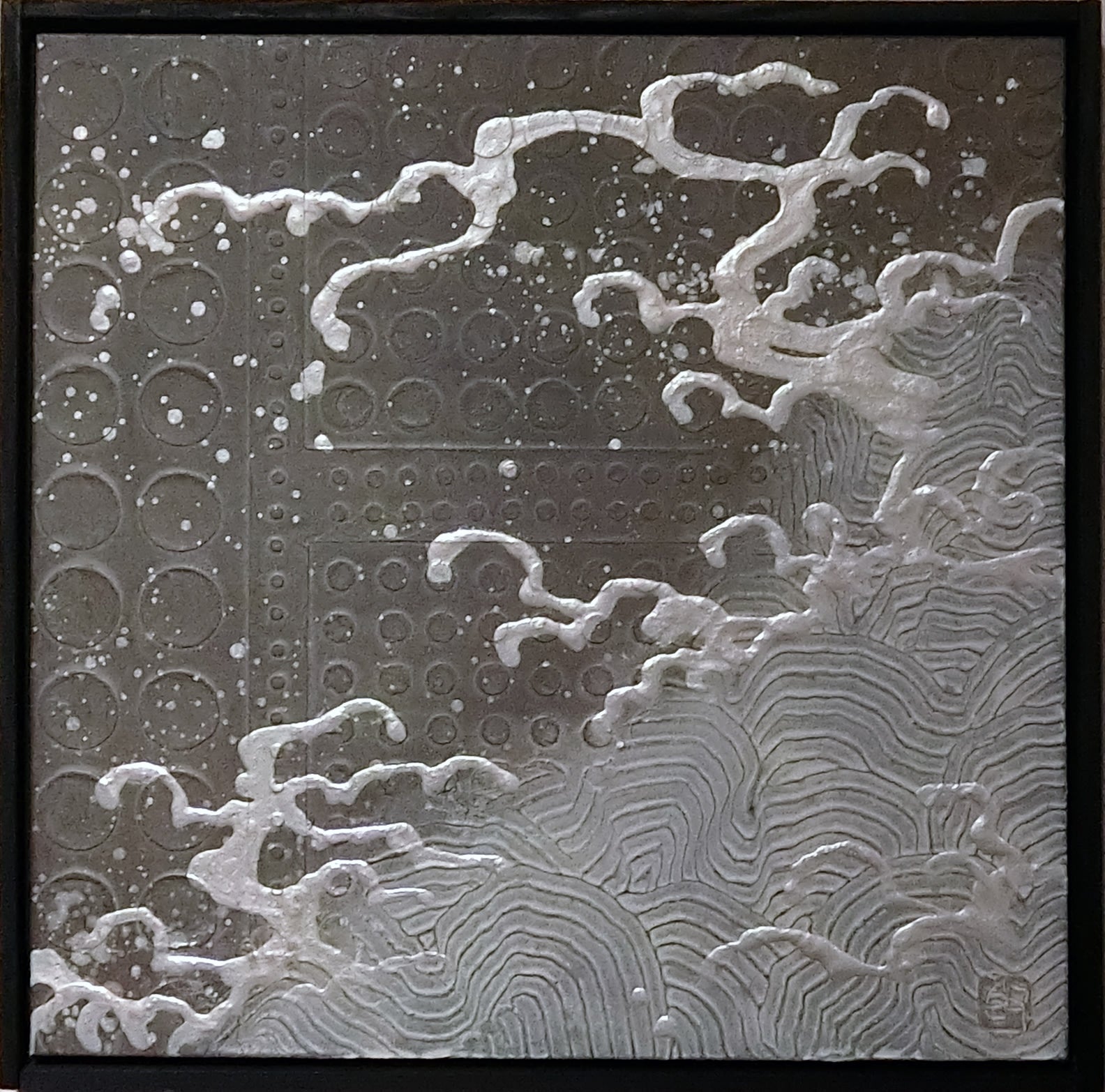

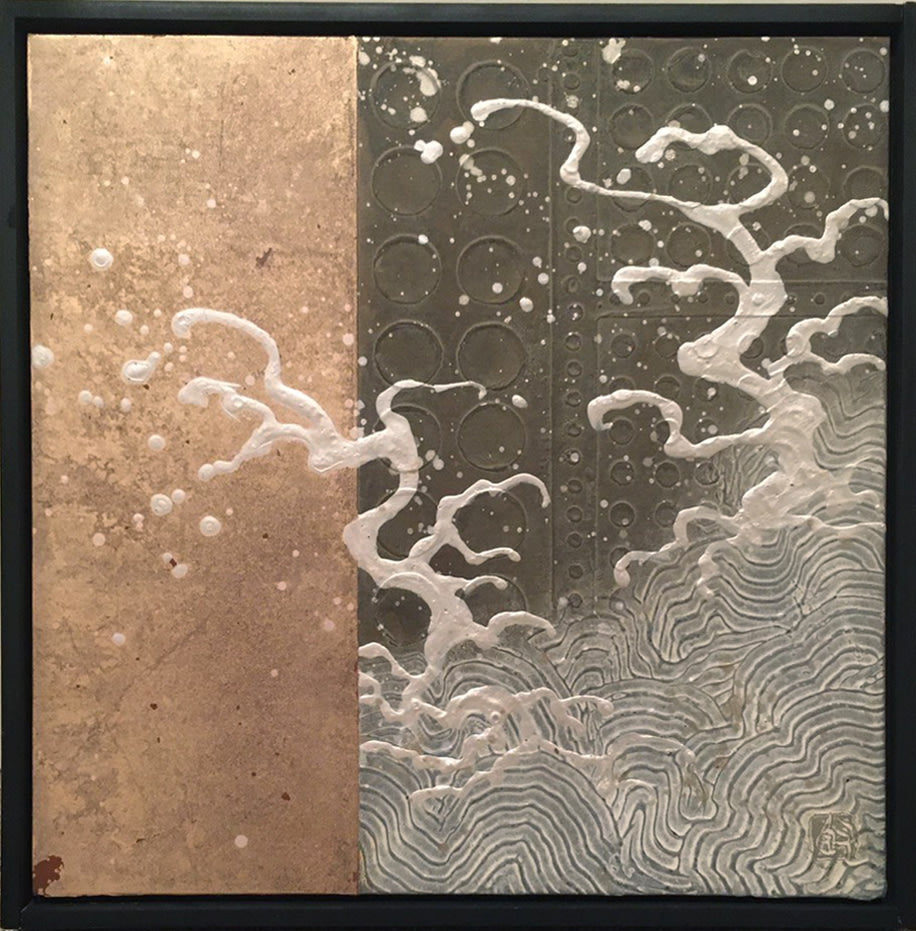

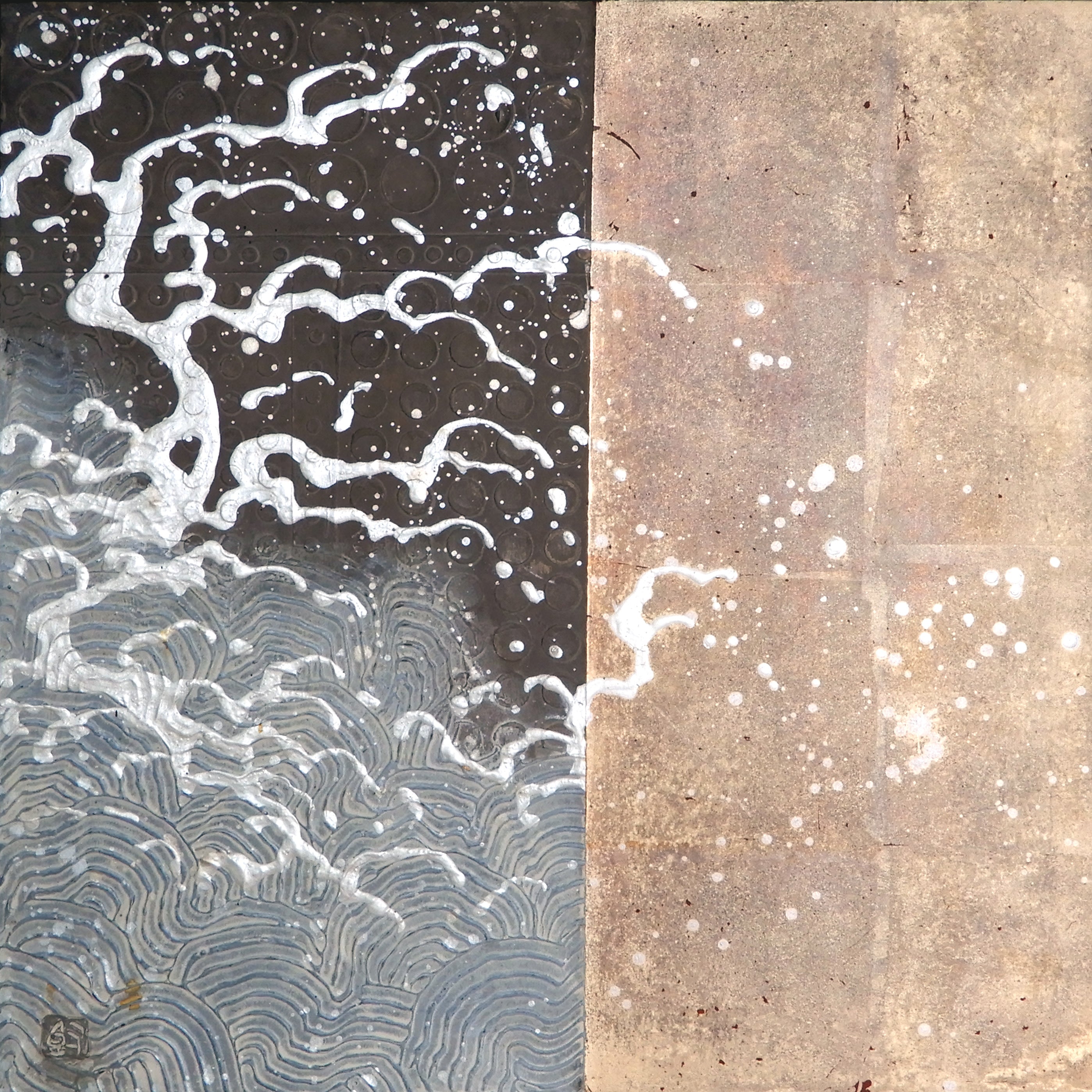

松原賢 (Ken Matsubara)

黒潮の渦巻く岬の岩礁に、激浪がとどろき波しぶきをあげる。

井上三網を師として画家の道を歩んできた松原賢。

具象と抽象が混ざった絵を描き、

特に音をイメージした立体的な表現は長く彼のオリジナルの絵となっています。

松原賢の描く絵には、視覚を越えた音が生まれます。

NYで発表し、フィラデルフィア美術館、ミネアポリス美術館収蔵と展覧会で話題となり、

日本よりアメリカで人気。

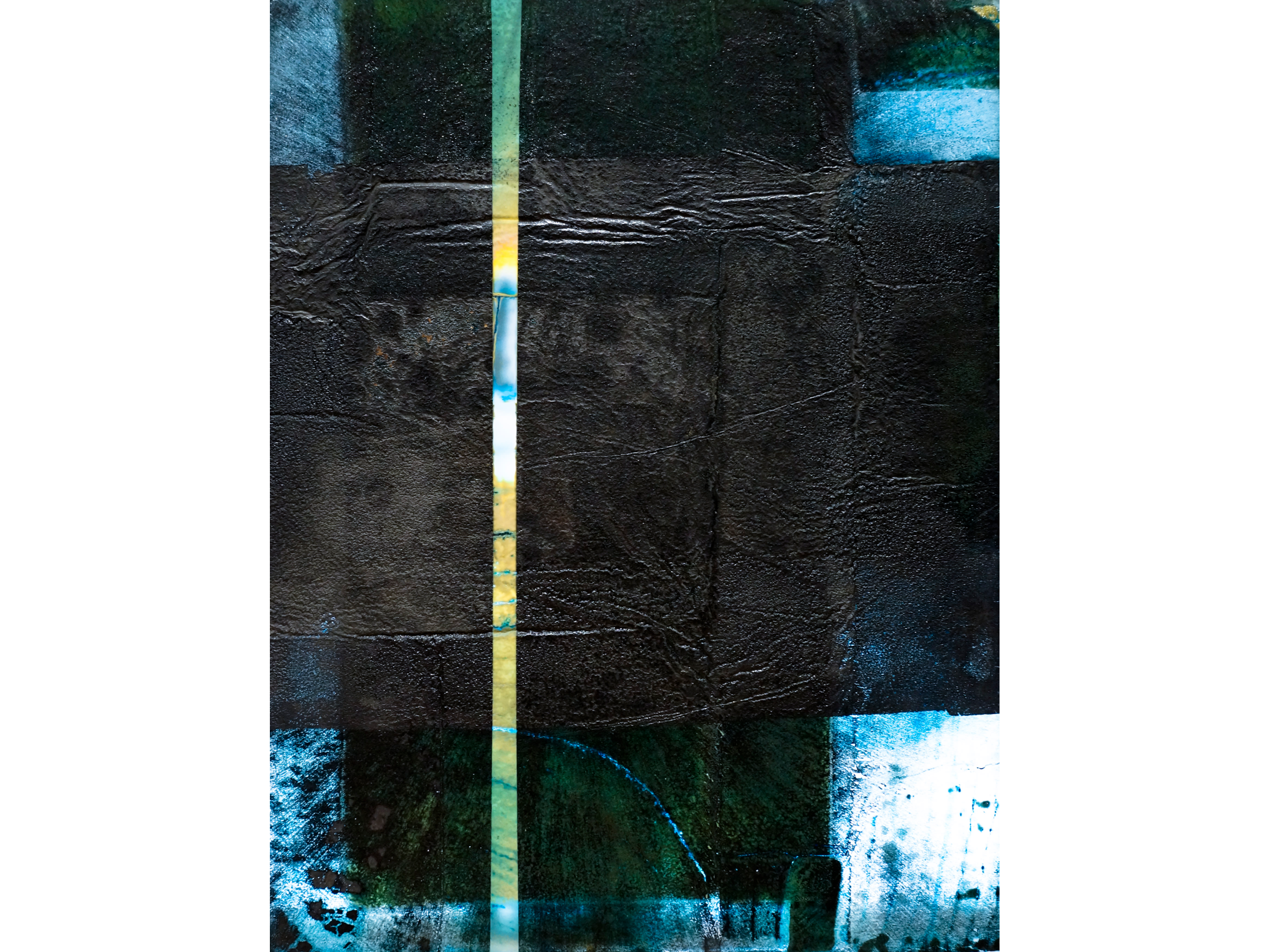

Marina Bozic

東京芸大の卒展に行った時、和紙に刷ったボジチの版画が部屋一面に展示されていました。

その色はまさに広重のブルーで、海の中にいるようで、江戸時代の抽象画のようにも感じられます。

田端志音 (Shion Tabata)/竹内瑠璃 (Ruri Takeuchi)

田端 志音は若き日、大阪の美術商・谷松屋戸田商店に学んだ、最上級の古美術に憧れそれを真似て作る。

彼女の真面目さと感性は、絵・書・陶器・和歌と様々なかたちで表現されます。

竹内瑠璃の磁器には、自然や動物の細かな描写があり、白磁に描く。

使う陶器としてだけで終わらせない「観る陶磁器」としてのデザインが隠れています。

今回は田端先生の作品と合わせ波間に遊ぶ鯉のように設えてみました。

川岸富士男 (Fujio Kawagishi)

川岸富士男の植物は細い線で生き生きと美しく、まるで古い植物図鑑をみているような、日本の風情を描く。

彼が見た真髄だけを絵筆から線となり、草花に生命が宿ります。

有永 浩太 (Kota Arinaga)

まるで糸を紡ぐように色ガラスを伸ばしては細くし、撚糸のように束ね、線を重ね面を覆う。

吹きガラスで作られる瞬間的な形の中に織物の持つ「時間」を内包する。

そんな壮大な時間に憧れながら軽やかに瞬間と遊ぶガラスです。

今泉 毅 (Takeshi Imaizumi)

今泉毅は、大学2年生の頃、大阪東洋陶磁美術館の中国・宋代の天目や青瓷の美しさに魅せられた。

古代の営みに敬意と憧憬を持ち、基本を守りつつ、現代感覚でスマートな形と美しい立ち姿のやきものを作り出します。

涼しげなブルーの天目は夏のお茶室に清風を吹かせます。

鞆岡 隆史 (Takashi Tomooka)

絵筆でなく白い和紙にデジタルカメラで描いたその花は、 日本人の潔さの美と、彼の絶対美学を見たように思った。

植物それぞれの生態や、個性、その瞬間でしか見ることの出来ない形を写真として記録している。

西田 宣生 (Nobuo Nishida)

磁土で成形した器に、碧の泥で着彩し焼き締めたシャープな形の磁器。

京都の磁土で素焼きしてから、呉須や泥絵の具を刷毛で描き、それを拭い取り、を繰り返します。

抽象画のようでもあり、伝統の刷毛目模様のようにも感じられる。

その清潔な表情と美しいフォルムがもつ静かで謙虚な魅力は多くのファンの目を惹きつけます。

箕浦 敬子 (Keiko Minoura)

箕浦敬子は3歳の時から書をはじめ、書聖の生まれ変わりと言われた。

平安時代のかなのエレガントな美しさを見事に蘇らせ、紫式部のように、清少納言のように、

日本女性のたおやかさを和紙の上のかな文字で表現しています。

草木染めのブルーが映える、卓上にも合う片袖屏風です。

若尾 誠 (Makoto Wakao)

岐阜県多治見市で粉青瓷の創作に挑む陶芸家です。

素地が褐色の陶土に厚く重ねがけした薄いブルーと柔らかいカタチは

穏やかな水面のようで、見るものの気持ちを優しく包み込んでくれます。

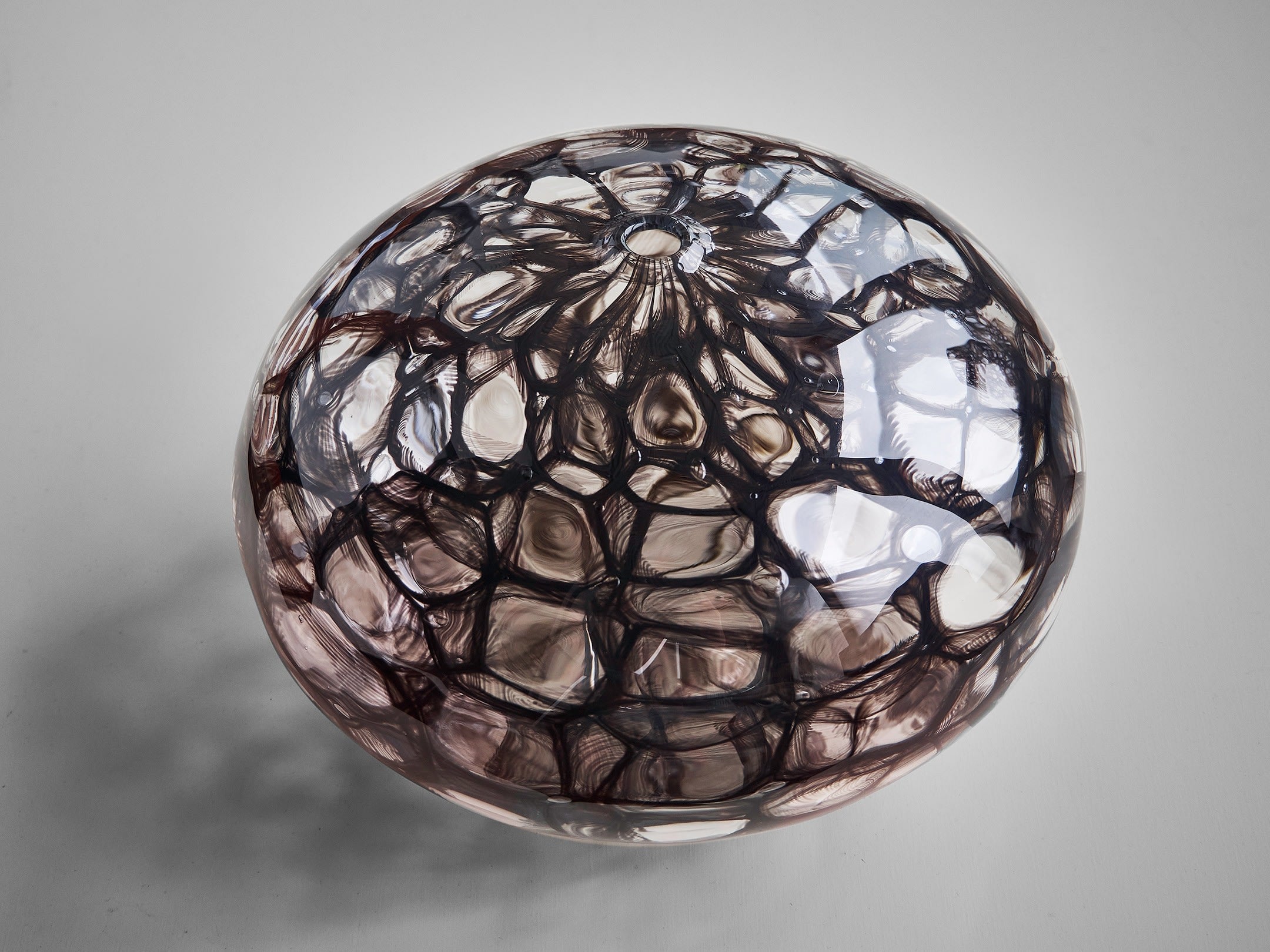

塚田 美登里 (Midori Tsukada)

塚田美登里は深い海の底から湧き上がる泡が光を浴びて輝くような、エレガントなガラスを作ります。

彼女は、キルンワークのフュージングやサギングと呼ばれる技法で、色板ガラスや金属箔を何枚も重ねて、

電気炉で焼く、グラスカット、研磨など彼女一人でやり遂げる。

前田 正博 (Masahiro Maeda)

前田正博は、東京の中心六本木の工房で抽象絵画のような幾何学模様の色絵磁器を生み出している。

釉薬をかけて焼成した器にマスキングを施して絵をしたため、カッターで切り抜く。

切り抜いた模様に洋絵の具で彩色し、焼成。

それを色の数だけ何度も繰り返すことで、他に類を見ないカラフルでモダンな作品が出来上がる。

後関 裕士 (Hiroshi Goseki)

後関裕士は備前焼の人間国宝 伊勢崎淳の弟子として土と火を学んだ。

今は茨城の山奥の森の木をチェーンソーで切り出し、薪にして穴窯で焼く。

何百年、何千年も残るようなやきものを目指して挑み続けています。

扇田 克也 (Katsuya Ohgita)

石膏で作った鋳型でガラスを融かし合わせる。

表面はざらりとした質感に仕上がり、ガラスの内部には光が溜まることで独特の表情を見せ、

光の強弱や角度によってその表情は様々に変化します。

由水 常雄 (Tsuneo Yoshimizu)

由水常雄は、昭和後期から活躍するガラス工芸家です。

歴史研究者としての一面も持っており、考古学の視点で「再現」「復元」するといったスタイルを得意としている。